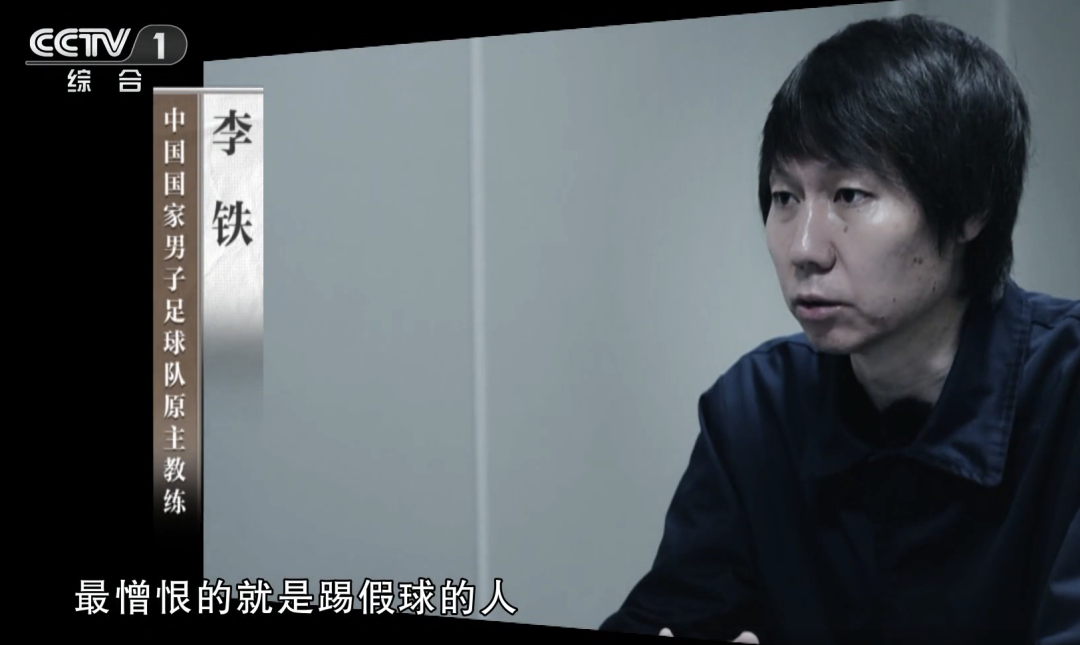

近日,一部关注足坛反腐的电视专题片在多个平台上播出,引起了广泛关注。许多网友表示这是“大快人心”的事情。通过足协原党委书记杜兆才、原主席陈戌源和国足原主教练李铁在片中的悔罪表态,足坛反腐行动自2022年启动以来,终于走到了决定性阶段。专题片揭露了很多细节,使观众更加直观地了解到中国足球的深层问题。

针对足坛这种“系统性、塌方式”的腐败,此次反腐行动可以说力度空前。除了官员外,数十名教练、球员、裁判员和俱乐部高管等也涉及其中。特别是作为中国足协最高管理者的杜兆才和陈戌源,根据片中披露的案情,他们确实“靠体育吃体育”,将公共资源据为己有,令人愤慨。

足坛系列腐败案揭示了单项体育组织治理面临的难题。这个问题不仅存在于中国,国际足坛也时常出现类似问题。例如国际足联前主席布拉特的“黑金”问题引起了全球范围内的关注,并且至今仍有余波。尤其是自上世纪90年代以来,随着足球商业化的浪潮兴起,球员薪水和转会费不断攀升,在增加行业收入的同时也刺激了贪欲,加剧了治理难度。单项体育组织虽然并非政府机构,但其权力直接影响着整个行业的运作,实际上具备一种公共权力的性质。在“金元足球”盛行之后,这种权力面临着更多、更大的“变现”机会,使得足协高官面临前所未有的诱惑。

运用刑法打击足球腐败已经成为国内外的通行做法。十多年前,意大利足坛的“电话门”事件中,尤文图斯总经理莫吉被判刑,中国足协前任高官南勇和谢亚龙落马,当时这些都是老球迷们热议的话题。足球本身是一项游戏,在游戏范围内,足协作为单项体育组织按照其规则行事是可以理解的。对于违反规则的人,可以通过禁赛、扣分、取消准入等方式进行惩罚。但如果发展到了授受贿赂、操纵比赛等程度,已经超出了游戏范畴,成为刑事不法行为,需要司法介入,追究刑责。

在公众强烈愤怒和谴责足坛腐败的同时,坚持依法办案、保障涉案人员的诉讼权利,并尽可能做到案件公开,是后续办案中艰难追求的目标。从社会学角度来看,陈戌源等人在公开认罪后,已经完成了某种形式的“堕落加冕”,他们在社会舆论的压力下,侦控方在与辩护方的对抗中更具优势。同时,许多腐败案件涉及贿赂行为,而贿赂行为的认定一直是司法界面临的难题,特别是在缺乏实物证据、主要依赖口供的案件中。能否坚守“重视证据、深入调查研究、不轻信口供”的司法原则,在真正依法审理过程中遵循法治价值,需要主审法官冷静地权衡。

对广大球迷来说,更关注的是陈戌源时代之后中国足球如何重新出发的问题。摆脱腐败问题之后,中国足球并不能自然而然地焕发新生,仍然需要整个社会不断关注和质问,为什么足协高官可以拥有失控的权力,为什么可以左右“泼天的富贵”。可惜的是,自从1994年甲A联赛开始以来,中国职业足球已经努力了整整三十年,但仍未能真正实现“管办分离”的目标。中国足协到目前为止仍然在职业联赛中扮演着与俱乐部争利、甚至主导“切蛋糕”方案的角色。在这种情况下,很难期待足协能够发挥中立管理者的职能。中超公司历任掌门人在系列腐败案中无一幸免,这在很大程度上也是因为“管办不分”。因此,是否尽快使职业联赛实质化,让俱乐部成为真正的主宰,而足协只通过收取团结基金等方式,用于国家队、青少年足球和女子足球,以此来解决中超联赛的问题,比如何维持中超联赛更加值得未来中国足协高层深思。

足坛反腐不能仅仅消除癌细胞,就认为机体恢复健康了。对于中国足球而言,更难的是“立”的过程。在摆脱腐败之后,如何重塑中国足协,并解决好职业足球领域“分蛋糕”的机制问题,是迈向健康发展的关键。我们需要抓住这个机遇,下定决心将足协彻底改革,解决“官商”化的问题,理顺职业足球领域的利益分配机制。只有这样,中国足球才能够打破恶性循环,实现可持续发展。

声明:本站文章仅个人学习使用,素材均来源于网络,欢迎分享,转载请保留出处!